Case Overview

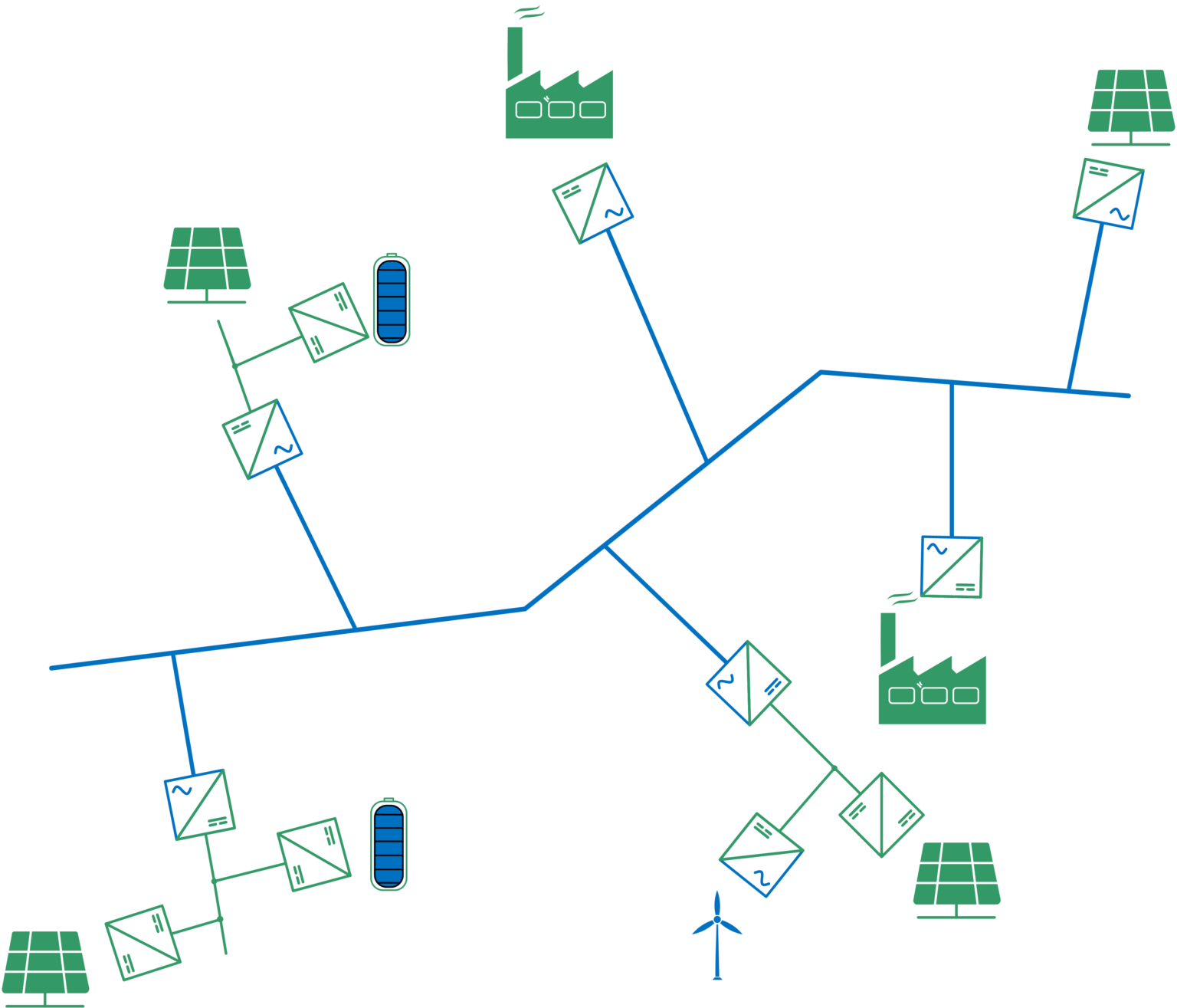

In Verbindung mit der Energiewende und des technologischen Fortschritts herrscht weiterhin ein Transformationsprozess im Bereich der elektrischen Energieversorgung. Damit einher geht auch der vermehrte Einsatz von Gleichstromsystemen (DC-Systeme) im Bereich der Energieerzeugung, -verteilung und -nutzung. Dies betrifft neben der Hochspannungsgleichstromübertragung (HVDC) hauptsächlich Technologien im Bereich der Niederspannung (LVDC), wie bspw. PV-Anlagen, Elektromobilität, Batteriesysteme und DC-Microgrids. Aufgrund deren wachsender Anzahl als auch deren steigender elektrischer Leistung entstehen neue Herausforderungen im Bereich des Personen- und Anlagenschutzes gegen die Auswirkungen von Störlichtbögen infolge von elektrischen Kurzschlüssen.

- konkrete Hilfen für die Risikobewertungen bei DC-Störlichtbögen

- Vorschläge zu geeigneten Berechnungsverfahren für die Gefährdung bei DC-Störlichtbögen für Anlagen und Personen

- konstruktive Hinweise zur Minimierung der Auswirkungen bei DC-Störlichtbögen

- Auswahltool für persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Foto: TU Dresden

Foto: TU Dresden

The Brief

Im IGF-Vorhaben 01IF22533N „Sicherheit bei Störlichtbögen in Niederspannungs-Gleichstromsystemen“ lag der Fokus auf der Untersuchung des Einflusses der DC-Quellencharakteristik auf die Kenngrößen und das thermische Gefährdungspotential des DC-Störlichtbogens. Durch eine breite Variation der Quellenparameter eines Batterie- und Gleichrichtersystems und einer Vielzahl messtechnischer Untersuchungen (134 Störlichtbogenversuche) in Hochleistungslaboren konnten Störlichtbogenmodelle zur Berechnung des Gefährdungspotentials von DC-Störlichtbögen untersucht und entwickelt sowie wichtige Schlussfolgerungen für den Anlagen- und Personenschutz erarbeitet werden.

- Untersuchung Einfluss DC-Quellencharakteristik auf Kenngrößen & thermische Gefährdungspotential des DC-Störlichtbogens

Ziele der DC-Störlichtbogenforschung

Unser Ziel ist es, einen Beitrag zur Erhöhung der Sicherheit bei DC-Störlichtbögen für Personen, Anlagen und die Versorgung mit elektrischer Energie zu leisten. Zu diesem Zweck werden im Rahmen des Projektes konkrete Hilfen für die Risikobewertungen bei DC-Störlichtbögen, Vorschläge zu geeigneten Berechnungsverfahren für die Gefährdung bei DC-Störlichtbögen für Anlagen und Personen, konstruktive Hinweise zur Minimierung der Auswirkungen bei DC-Störlichtbögen und ein Auswahltool für persönliche Schutzausrüstung (PSA) erarbeitet und damit direkt für die Nutzung in Unternehmen aller Art zugänglich und nutzbar gemacht.

Foto: TU Dresden

Our Approach

Das Forschungsvorhaben umfasst umfangreiche experimentelle Untersuchungen bei denen der Einfluss der Parameter eines Batteriesystems auf die Eigenschaften von DC-Störlichtbögen untersucht wurde. Nach erfolgreicher Durchführung der Messungen wurden die Daten ausgewertet; dabei wurden unterschiedliche Aspekte betrachtet. Zum einen wurde das Verhalten der Batterien (Strom-Spannungs-Charakteristik) detailliert ausgewertet, zum anderen interessieren die am Lichtbogen auftretenden elektrischen und thermischen Verhältnisse. Sie sind für die Entwicklung geeigneter Schutzkonzepte besonders wichtig. Die Ergebnisse flossen in Beschreibungsgleichungen und Modelle für den Störlichtbogen sowie für Batterieanlagen ein. Begleitet wurde das Projekt von einem kontinuierlichen Transfer der Ergebnisse in die beteiligten Kleinen- und Mittelständischen Unternehmen bei den regelmäßigen Treffen des Projektbegleitenden Ausschusses. Auf Grundlage der Ergebnisse wurden abschließend robuste und einfach anwendbare Leitlinien, Auswahltools und Berechnungsmodelle erstellt.

Foto: TU Dresden

The Results

Neben der notwendigen Berücksichtigung des Ladezustands (State of Charge, SOC) der Batterie wurde festgestellt, dass bei hohen Kurzschlussströmen und/oder kleinen Elektrodenabständen höhere Einwirkenergien auftreten können, als bisher in Vorschriften empfohlenen Berechnungsverfahren angegeben wird. Dies hat einen negativen Einfluss auf die PSA-Auswahl. Um dem entgegen zu wirken, wurden Korrekturfaktoren auf Grundlage der durchgeführten Messungen ermitteltet und empfohlen, den PSA-Auswahlalgorithmus durch den Einsatz dieser Korrekturfaktoren anzupassen. Für deren sichere Anwendung ist eine weitere Validierung und Konkretisierung notwendig.

Eine weitere wichtige Erkenntnis ist, dass die vorhandenen Schutzkonzepte zur Begrenzung der Auswirkungen von Störlichtbögen in AC-Systemen (Anlagenfunktionsschutz / bedingten Personenschutz) auf maximal zulässigen Werten für die Lichtbogenenergie basieren. Die Gültigkeit dieser Werte für DC Systeme ist zum aktuellen Zeitpunkt jedoch nicht nachgewiesen. Eine wichtige Voraussetzung für die Anwendung bestehender Schutzkonzepte für den Anlagenfunktions- bzw. bedingten Personenschutz auf DC-Systeme ist daher die Prüfung der maximal zulässigen Werte für die Lichtbogenenergie in DC-Systemen.